Häufig gefragt

Die beratenden Apothekerinnen der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg erreichen täglich Ihre Fragen rund um das Thema Verordnungen. Die häufigsten beantworten wir auf dieser Seite.

Ein Madenwurmbefall (Oxyuriasis) tritt besonders häufig bei Kindern auf und führt in der Praxis regelmäßig zu Fragen bezüglich der Verordnungsmöglichkeiten antiparasitärer Arzneimittel, auch bei Familienangehörigen. Die Arzneimittelrichtlinie sowie die Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit begrenzen die Möglichkeiten einer GKV-Verordnung (Kassenrezept, Muster 16). Im Folgenden finden Sie die aktuellen Regelungen zur Verordnungsfähigkeit:

1. Verordnungsfähigkeit bei Kindern bis 12 Jahre bzw. bei Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen

Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr sowie Jugendliche bis 18 Jahre mit Entwicklungsstörungen kann ein tatsächlicher Befall von Madenwürmern kurativ behandelt werden. In diesen Fällen ist die Verordnung von Pyrvinium (z. B. Molevac®) auf Kassenrezept (Muster 16) möglich.

2. Wirtschaftliche Verordnungsalternative: Mebendazol

Für Kinder ab zwei Jahren, die in der Lage sind, Tabletten einzunehmen, stellt Mebendazol (z. B. Vermox®) in der Regel die wirtschaftlichere Behandlungsoption dar.

3. Verordnungsausschluss bei Jugendlichen ab 12 Jahren und Erwachsenen

Ab dem vollendeten 12. Lebensjahr bei Kindern ohne Entwicklungsstörungen sowie bei Erwachsenen ist die Verordnung von Anthelminthika nicht mehr zulasten der GKV möglich:

- Pyrvinium ist nicht verschreibungspflichtig und wurde nicht in Anlage I der Arzneimittelrichtlinie aufgenommen – es ist somit keine Kassenleistung.

- Auch die verschreibungspflichtigen Wirkstoffe Mebendazol und Pyrantel (z. B. Helmex®) gelten in diesen Fällen nicht als erstattungsfähig zur Behandlung eines Madenwurmbefalls.

- Entsprechende Verordnungen sind daher privat auszustellen.

4. Ausnahme bei Unwirksamkeit oder Unverträglichkeit

Sollte es unter der Behandlung mit Pyrvinium zu einer Unwirksamkeit oder Unverträglichkeit kommen, kann dies ärztlich dokumentiert werden. In diesem Fall ist dann eine Verordnung von Mebendazol oder Pyrantel auf Kassenrezept zulässig.

5. Nur bei tatsächlichem Befall verordnungsfähig

Grundsätzlich gilt: Eine Verordnung zulasten der GKV darf ausschließlich für tatsächlich befallene Patientinnen und Patienten erfolgen. Eine präventive oder prophylaktische Behandlung (z. B. für Familienangehörige) ist nicht GKV-leistungsfähig.

Speziell im Frühjahr kommen von den Vertragsärzten Fragen zum Leistungsrecht der GKV bezüglich der Verordnungsfähigkeit von Antihistaminika.

Wir geben Ihnen eine Übersicht, welche Antihistaminika zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnungsfähig sind.

Apothekenpflichtige Antihistaminika sind aufgrund des Wirtschaftlichkeitsgebots (§12 SGB V) zu bevorzugen. Die Anlage I der AM-RL: OTC-Übersicht - Gemeinsamer Bundesausschuss regelt, welche nicht verschreibungspflichtigen Standardtherapeutika zur Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen zu Lasten der Krankenkasse verordnet werden dürfen. Zulassungsbedingt (verschreibungspflichtig vs. apothekenpflichtig) wird die Verordnungskaskade anhand der zwei unterschiedlichen Diagnosen unterschiedlich betrachtet.

Saisonale allergische Rhinitis

Bei einer saisonalen allergischen Rhinitis können für betroffene Patienten apothekenpflichtige Arzneimittel wie Kortikoid-haltige Nasensprays und orale Antihistaminika auf einem grünen oder privaten Rezept verordnet werden.

Abweichend davon können zur Behandlung bei persistierender allergischer Rhinitis mit schwerwiegender Symptomatik* apothekenpflichtige Kortikoid-haltige Nasensprays (Fluticason, Mometason und Beclometason) zu Lasten der Krankenkasse verordnet werden. Hier gilt es das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten.

*Eine solche schwerwiegende Form der allergischen Rhinitis kann vorliegen, wenn es sich um eine persistierende allergische Rhinitis handelt, bei der die an mindestens 4 Tagen pro Woche und über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen auftretende Symptomatik als schwerwiegend einzustufen ist. Eine entsprechend schwerwiegende Symptomatik kann vorliegen, wenn die durch eine allergische Rhinitis ausgelösten Symptome Rhinorrhoe, nasale Obstruktion/Schwellung, nasaler Juckreiz, Niesreiz oder Fließschnupfen die Lebensqualität beispielsweise aufgrund von Schlafstörungen und Beschränkungen der Arbeitsfähigkeit oder alltäglicher Aktivitäten erheblich beeinträchtigen und die Ausprägung der Symptomatik nachhaltig und dauerhaft ist. g-ba

Ist eine topische nasale Behandlung mit Glukokortikoiden nicht ausreichend, können apothekenpflichtige Antihistaminika auf Kassenrezept zum Einsatz kommen: z. B. Cetirizin, Levocetirizin, Loratadin, Desloratadin, Dimetinden

(Hier gibt es sowohl verschreibungsfreie, als auch verschreibungspflichtige Arzneimittel auf dem Markt.)

Bei Unwirksamkeit oder Unverträglichkeit kann auf ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel gewechselt werden. Entsprechend müssen die Therapieversuche dokumentiert werden.

Wirkstoffe: Ebastin, Fexofenadin, Rupatadin

Perenniale Rhinitis

Die perenniale Rhinitis ist eine Sonderform der persistierenden allergischen Rhinitis mit schwerwiegender Symptomatik.In Fällen einer ganzjährigen Allergie müssen die Glukokortikoide aufgrund der Zulassung als verschreibungspflichtige Nasensprays verordnet werden.

Wirkstoffe: Beclometason, Budesonid, Flunisolid, Fluticason, Mometason, Triamcinolon,

Ist eine topische nasale Behandlung mit Glukokortikoiden nicht ausreichend, dann wird wie oben vorgegangen.

Bienen-, Wespen-, Hornissengift-Allergien

Mit der Allergiezeit beginnt auch wieder die Insektenallergie vieler Patienten. So sind apothekenpflichtige Antihistaminika in Notfallsets verordnungsfähig.

Seit dem 17.10.2024 entfällt für verschiedene Arztgruppen die Verpflichtung, vor einer Erstverordnung von medizinischem Cannabis eine Genehmigung der jeweiligen Krankenkasse einzuholen. Dieser Beschluss, den Gemeinsame Bundesausschuss im Juli 2024 gefasst hat, ist nun in Kraft getreten.

Verordnungsvoraussetzungen für Cannabis

Gesetzlich Krankenversicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben seit März 2017 Anspruch auf Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder -extrakten sowie Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol und Nabilon. Das Nähere ist in der Arzneimittel-Richtlinie geregelt – beispielsweise, dass Cannabisarzneimittel vorrangig zu verordnen sind, verglichen mit getrockneten Cannabisblüten oder -extrakten. Grundsätzlich ist – wie bei anderen Verordnungen auch – das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten.

Diese Ärzte brauchen keine Genehmigung für die Verordnung

Fachärztinnen und Fachärzte folgender Fachgruppen dürfen nun ohne Genehmigung der Krankenkasse Cannabis bei schwerwiegenden Erkrankungen verordnen:

- Allgemeinmedizin

- Anästhesiologie

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie

- Innere Medizin

- Innere Medizin und Angiologie

- Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie

- Innere Medizin und Gastroenterologie

- Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie

- Innere Medizin und Infektiologie

- Innere Medizin und Kardiologie

- Innere Medizin und Nephrologie

- Innere Medizin und Pneumologie

- Innere Medizin und Rheumatologie

- Neurologie

- Physikalische und Rehabilitative Medizin

- Psychiatrie und Psychotherapie

Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen können Cannabis ohne Genehmigung verordnen, wenn sie eine der folgende Zusatzbezeichnungen erworben haben:

- Zusatzbezeichnung Geriatrie

- Zusatzbezeichnung Medikamentöse Tumortherapie

- Zusatzbezeichnung Palliativmedizin

- Zusatzbezeichnung Schlafmedizin

- Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie

Für alle gilt: Sie können freiwillig weiterhin eine Genehmigung bei der Krankenkasse einholen, wenn sie dies zur Absicherung möchten.

Häufig erkundigen sich Vertragsärzte nach dem Leistungsrecht der GKV zur Verordnung von Vitamin D.

Nach Arzneimittel-Richtlinie, Anlage 1, Punkt 11 sind verschreibungsfreie Vitamin-D-Präparate (400 – 1000 IE) zu Lasten der GKV (Kassenrezept!) verordnungsfähig:

- zur Behandlung der manifesten Osteoporose (Brüche ohne Trauma!),

- bei hochdosierter Steroidtherapie, mind. 7,5 mg Prednisolonäquivalent für voraussichtlich mindestens sechs Monate,

- bei Bisphosphonattherapie entsprechend der Fachinformation.

Die Verordnung von verschreibungspflichtigen Vitamin-D-Präparaten (z. B. Dekristol 20.000) ist hingegen im Rahmen der Zulassung zur Therapie eines nachgewiesenen Mangels auf einem Kassenrezept möglich. Die Zulassung von Dekristol 20.000 lautet: „zur einmaligen Anwendung bei der Anfangsbehandlung von Vitamin D-Mangelzuständen“.

Häufig erkundigen sich Vertragsärzte nach dem Leistungsrecht der GKV zur Verordnungsfähigkeit von Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysaten, Elementardiäten und Sondennahrung (Enterale Ernährung).

Wir möchten im Speziellen einen Überblick über die Trinknahrung geben. Die oral zuzuführenden Gemische bestehen aus Proteinen (auch hochhydrolysierte Proteine), Aminosäuren, Kohlenhydraten, Fetten, Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen und sind als einzige Nahrungsquelle geeignet.

Die Grundlage bildet die Arzneimittel-Richtlinie - Gemeinsamer Bundesausschuss (AM-RL) in den §§ 18-26.

Medizinische Notwendigkeit

Voraussetzung für die Verordnung ist die medizinische Notwendigkeit. Es gibt hier weder eine festgelegte Diagnoseliste, noch definierte Grenzwerte für den BMI. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin gibt validierte Screeninginstrumente an die Hand. Das MUST (Malnutrition universal Screening Tool) gibt erste Hinweise auf eine Mangelernährung und bezieht den BMI, sowie den Gewichtsverlust innerhalb von 3-6 Monaten mit ein. So kann die Notwendigkeit einer Behandlung eingeschätzt und begonnen werden. DGME MUST

Faktisch muss an dieser Stelle für jeden Patienten individuell festgestellt werden, ob eine enterale Ernährung in Betracht kommt und sonstige ärztliche, pflegerische und ernährungstherapeutische Maßnahmen ausgeschöpft sind.

Vorgaben dafür stehen im §21 AM-RL. Beginnend z.B. mit kalorischer Anreicherung der Nahrung durch Sahne oder Fruchtsäfte, bis hin zu Verordnungen von Heilmitteln bei ggf. Schluckstörungen oder Probleme der Essmotorik.

In der begleitenden Dokumentation (s.u.) finden Sie einen ausfüllbaren Einschätzungsbogen für Ihre praxisinterne Dokumentation. Sie dient nicht als Voraussetzung für die Verordnung von Trinknahrung, soll Ihnen aber eine Hilfestellung sein.

Verordnung

Die Verordnung erfolgt auf einem Muster-16-Rezept unter Angabe des Produktes und der Menge. Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die Diagnose nicht vermerkt werden. Bedenken Sie zu Beginn der Versorgung eine gewisse Probephase, um festzustellen, ob die Trinknahrung angenommen wird und welche Geschmackspräferenzen der Patient hat.

Wir möchten Ihnen eine Übersicht zur indikationsgerechten und wirtschaftlichen Verordnung von GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) geben. Hintergrund dafür ist unter anderem, dass uns mitgeteilt wurde, die Krankenkassen hätten zu GLP-1-RA bei der Prüfungsstelle vermehrt Anträge zur Überprüfung der wirtschaftlichen Verordnungsweise gestellt.

Zunächst gilt es zu unterscheiden, ob das Arzneimittel für den Typ-2-Diabetes oder (ausschließlich) zur/zum Gewichtsregulierung/Gewichtsmanagement, einschließlich Gewichtsabnahme und Gewichtserhaltung, zugelassen ist.

Beim Einsatz von GLP-1-RA bzw. GLP-1-RA/ GIP-Rezeptoragonisten (GIP-RA) zur/zum Gewichtsregulierung/Gewichtsmanagement handelt es sich um ein Lifestyle-Arzneimittel. Die Verordnung stellt keine GKV-Leistung dar.

Verordnungsvoraussetzung

Beim Einsatz für den unzureichend kontrollierten Diabetes mellitus Typ 2 als Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität gelten folgende Voraussetzungen:

- als Monotherapie, wenn die Anwendung von Metformin aufgrund einer Unverträglichkeit oder Kontraindikation (laut Fachinformation) ungeeignet ist oder

- zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus

In den meisten Fällen fehlt den Krankenkassen (bei den gestellten Prüfanträgen) sowohl eine entsprechende Kodierung der Dauerdiagnose des Typ-2-Diabetes als auch eine Begleit- und/oder Vortherapie mit Metformin.

Um Prüfanträgen vorzubeugen, überprüfen Sie vor der Verordnung, ob die Arzneimitteltherapie indikationsgerecht erfolgt und wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Vorliegen eines Diabetes mellitus Typ 2?

- Kodieren Sie die Diagnose!

- Eine Dokumentation des HbA1c-Wertes sollte erfolgen.

Sind zur Behandlung des Typ-2-Diabetes zweckmäßige und wirtschaftliche Therapien vorangegangen?

- Bitte dokumentieren Sie das Erstdatum der Verordnung in der Patientenakte. Patientenindividuelle Aspekte zur Therapieentscheidung sind ebenfalls gut zu dokumentieren.

Sollte keine orale Antidiabetes-Therapie vorangegangen oder eine abgebrochen worden sein:

- Liegt eine echte Unverträglichkeit oder Kontraindikation vor?

- Dokumentation in der Patientenakte!

Ist der Typ-2-Diabetes mit der bisherigen Therapie entsprechend der Nationalen Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes unzureichend eingestellt?

- Entsprechende HbA1c-Zielwerte sind zu dokumentieren! Im HbA1c-Zielbereich von 6,5 bis 8,5 Prozent soll patientenindividuell ein Therapieziel festgelegt werden. Dieser Bereich bezieht sich nicht auf Patienten mit einer schweren Stoffwechseldekompensation.

- Weitere Arzneimittel zur Erreichung des Therapieziels sind wirtschaftlich auszuwählen.

- Sowohl die Monotherapie als auch die Kombinationstherapie kann mit SGLT-2-Hemmern oder GLP-1-RA erfolgen.

- Für Patienten ohne Herzinsuffizienz mit einem HbA1c < 7 Prozent gibt es keine Empfehlung für eine Kombinationstherapie.

Metformin und seine Nebenwirkungen

Zu Beginn der Therapie mit Metformin kommt es häufig zu gastrointestinalen Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Abdominalschmerzen und Appetitverlust. Die Nebenwirkungen können für Patientinnen und Patienten als unangenehm empfunden werden, lassen jedoch meist im Verlauf der Therapie nach bzw. verschwinden spontan ganz.

Eine langsame Auftitration, die Einnahme zu den Mahlzeiten und über den Tag verteilt sowie der Verzicht auf kohlensäurehaltige Getränke können die Nebenwirkungen reduzieren. Die Ausprägung der Nebenwirkung sind von Patienten zu Patientin unterschiedlich.

Bei fieberhaften Krankheiten oder Krankheiten bei denen nicht gegessen wird, ist Metformin entsprechend der Nationalen Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes zu pausieren.

Bei Neupatienten, die eine Metformin-Unverträglichkeit beschreiben, sollte glaubhaft dargelegt werden, zu welchen Zeitpunkt und in welchen Zeitraum eine Therapie mit Metformin stattgefunden hat und aus welchen Gründen diese abgebrochen werden musste. Dies ist zu dokumentieren.

Quelle: Fachinformation Metformin

Die AOK Nordost informiert wie in den Vorjahren über GKV-Preise der Grippeimpfstoffe für die kommende Saison 2025/26.

| Grippeimpfstoff | zugelassen ab einem Alter von | Applikationsweg | GKV-Belastungspreis pro Dosis |

|---|---|---|---|

| Flucelvax 10er (Seqirus) | 2 Jahren | i.m. | 13,75 € |

| Influvac 10er (Viatris) | 6 Monaten | i.m., tief s.c. | 13,76 € |

| Xanaflu 10er (Viatris) | 6 Monaten | i.m., tief s.c. | 13,76 € |

| Vaxigrip 10er (Sanofi) | 6 Monaten | i.m., s.c. | 13,81€ |

| Influsplit 10er (GSK) | 6 Monaten | i.m. | 14,21 € |

| Fluenz 1er (AstraZeneca)* | 2 - 17 Jahren | nasal | 26,43 € |

| Adjuvantierte bzw. Hochdosis-Impfstoffe für Personen ab 60 Jahren zur Impfung gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO). | |||

| Efluelda 10er (Sanofi) | 60 Jahren | i.m., s.c. | 25,09 € |

| Fluad 10er (Seqirus) | 50 Jahren | i.m. | 25,09 € |

*Die bei der Anwendung entstehenden Mehrkosten können im medizinisch begründeten Einzelfall gemäß SLR-L gerechtfertigt sein (z.B. Spritzenophobie, Gerinnungsstörungen).

Stand: 19.12.2024, Quelle: Angabe der Hersteller

Die pharmazeutischen Hersteller haben nachfolgende Preise mitgeteilt.:

In Bezug auf die Schutzimpfungs-Richtlinie möchten wir auf zwei Änderungen hinweisen:

- Influenza-Impfempfehlung der WHO zum Wechsel von quadrivalenten zu trivalenten Impfstoffen. Der G-BA hat daraufhin in der Schutzimpfungsrichtlinie die Formulierung „quadrivalent“ gestrichen.

- Der G-BA hat außerdem die Schutzimpfungs-Richtlinie für Personen ≥ 60 Jahre angepasst. Ab der kommenden Saison kann sowohl der Hochdosis- (Efluelda®) als auch der MF-59-adjuvantierte Impfstoff (Fluad®) eingesetzt werden, beide Impfstoffe als trivalentes Produkt. Kann im medizinisch begründeten Einzelfall keiner dieser Impfstoffe eingesetzt werden, soll mit einem inaktivierten Standardimpfstoff geimpft werden.

An dem Prozedere der Grippeimpfstoffbestellung ändert sich im Vergleich zu den Vorjahren nichts. Nachfolgende Hinweise sind zu beachten:

- Die Vorbestellung der Grippeimpfstoffe erfolgt bei einer Apotheke Ihrer Wahl.

- Bitte berücksichtigen Sie Veränderungen Ihrer Praxis und passen Sie Ihre Vorbestellung ggf. entsprechend an, z.B. können auch Apotheken die Grippeimpfung anbieten

- Die Verordnung erfolgt im SSB auf einem Muster 16 Formular zu Lasten der AOK Nordost, Markierungsfelder 8 (Impfstoff) und 9 (Sprechstundenbedarf) ankreuzen.

- Die Verordnung erfolgt produktbezogen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots mit der Angabe der voraussichtlich benötigten Impfdosen.

- Bitte verordnen Sie maximal 70 Impfdosen je Verordnungszeile und maximal 210 Impfdosen je Verordnungsblatt.

- Bitte vermerken Sie auf dem Rezept „Verordnung gültig bis 30.04.2026“, dies dient der Apothekenabrechnung.

- Alle Ärzte können impfen!

- Impfstoffe gemäß Schutzimpfungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (im Sinne einer Primärprävention) werden auf Muster 16 wie Sprechstundenbedarf („8“ und „9“) ohne Namensnennung zu Lasten der AOK Nordost für alle GKV-Patienten rezeptiert.

- Impfstoffkosten fließen nicht in das Verordnungsvolumen der Praxis ein

- Erst mit Beginn der vertragsärztlichen Tätigkeit wie Sprechstundenbedarf verordnen und beschaffen.

- Jede Impfung zählt! (Wenn eine Impfserie begonnen, aber nicht vollendet wurde)

- Das Abrechnen von kombinierten Impfungen zu Lasten der GKV kann nur erfolgen, wenn alle Einzelkomponenten Kassenleistung sind.

- GKV übernimmt Kosten für Schutzimpfung bei beruflicher Indikation gemäß Schutzimpfungsrichtlinie; die ausgeübte Tätigkeit muss dort genannt sein

- Reiseimpfungen- grundsätzlich privat!

Ausnahmen: Berufsbedingte Auslandsreisen (nach SI-RL wie SSB) oder gemäß Satzungsimpfvereinbarung mit AOK Nordost und Barmer à CAVE: Patientenrezept und abweichende Abrechnungsnummern (Kein Bezug wie SSB) - Die postexpositionelle Gabe von Impfstoffen, Sera und Chemotherapeutika ist nicht Gegenstand der Schutzimpfungs-RL

Zum Schutz vor schweren Atemwegsinfektionen mit Respiratorischen Synzytial Viren (RSV) empfiehlt die STIKO unabhängig von möglichen Risikofaktoren für alle Neugeborenen und Säuglinge eine Prophylaxe mit dem Monoklonalen Antikörper Nirsevimab (Beyfortus) als Einmaldosis vor bzw. in ihrer ersten RSV-Saison.

Der Erweiterte Bewertungsausschuss (EBA) hat die Vergütung für die Prophylaxe gegen RSV mit Wirkung zum 16. September 2024 beschlossen.

Mit der Aufnahme eines Abschnitts 1.7.10 in den EBM sind die Gebührenordnungspositionen 01941 (8,95 Euro), 01942 (4,06 Euro) sowie 01943 (3,82 Euro) für die Prophylaxe gegen RSV für alle Versicherten bis zur Vollendung ihres ersten Lebensjahres berechnungsfähig.

Die Gebührenordnungspositionen können nur von

- Ärzten gemäß Präambel 3.1 Nr. 1 EBM (Fachärzt für Allgemeinmedizin, FÄ für Innere und Allgemeinmedizin, Praktische Ärzte) sowie

- Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin

berechnet werden.

Die GOP 01941 EBM kann nur bei Versicherten bis zum vollendeten ersten Lebensjahr einmal berechnet werden. Sie beinhaltet neben dem persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt, die Aufklärung und Beratung der Eltern bzw. der (des) Personensorgeberechtigten, die Intramuskuläre Injektion von Nirsevimab.

Die Dokumentation der erfolgten RSV-Prophylaxe in den Unterlagen des Neugeborenen bzw. Säuglings ist Bestandteil der GOP 01941.

Die GOP 01942 EBM ist ein Zuschlag zur GOP 01941 für zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Injektion der RSV-Prophylaxe. Sie wird durch die Kassenärztliche Vereinigung zugesetzt.

In Brandenburg erfolgt die Verordnung von Nirsevimab zu Lasten der GKV über ein Patientenrezept (Muster 16), damit kommt die GOP 01942 zum Ansatz.

Die GOP 01943 EBM ist für die Beratung und Aufklärung zur Prophylaxe gegen RSV berechnungsfähig ohne das nachfolgend eine intramuskuläre Injektion erfolgt. Sie ist nur einmal berechnungsfähig und kann nur von einem Vertragsarzt einmalig abgerechnet werden.

Einen Leistungsanspruch haben aktuell folgende Versicherten:

- Neugeborene und Säuglinge während ihrer ersten RSV-Saison- geboren ab 01.04.2024 nach Maßgabe der RSV-Prophylaxeverordnung,

- Kindern im Alter von bis zu 24 Monaten, die während ihrer zweiten RSV-Saison weiterhin anfällig für eine schwere RSV- Erkrankung sind, nach Maßgabe des Therapiehinweises zur RSV-Prophylaxe in Anlage IV der Arzneimittel-Richtlinie:

- die wegen bronchopulmonaler Dysplasie begleitende therapeutische Maßnahmen innerhalb der letzten sechs Monate vor Beginn der RSV-Saison benötigten. Diese Maßnahmen beinhalteten zusätzlichen Sauerstoff, Steroide, Bronchodilatatoren oder Diuretika oder

- mit hämodynamisch relevanten Herzfehlern (zum Beispiel relevante Links-Rechts- und Rechts-Links-Shunt-Vitien und Patienten mitpulmonaler Hypertonie oder pulmonalvenöser Stauung) oder

- mit Trisomie 21,

- Kindern im Alter von ≤ 6 Monaten bei Beginn der RSV-Saison, die als Frühgeborene bis zur vollendeten 35. Schwangerschaftswoche (SSW) (34 (+6)) geboren wurden.

Wir empfehlen Ihnen, mit Hinblick auf das in den ersten Lebenswochen exponentiell steigende Gewicht der Säuglinge und die davon abhängende Dosierung, den Verordnungszeitraum möglichst nahe zum Impftag zu wählen.

Bitte beachten Sie, dass der Leistungsanspruch der Rechtsverordnung nicht deckungsgleich mit der Zulassung von Beyfortus® ist. Es liegt eine Zulassungslücke für gesunde Kinder vor, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sich jedoch in der zweiten RSV-Saison befinden.

Das Pharmaunternehmen Sanofi hat der KBV bestätigt, dass auch für Kinder, die sich rein kalendarisch in der zweiten RSV-Saison befinden, nach Expositionsgesichtspunkten aber erst in ihrer ersten RSV-Saison sein könnten, ein zulassungskonformer Einsatz vorliegt.

Vor diesem Hintergrund sieht KBV eine Verordnung von Nirsevimab zulasten der GKV bei diesen Kindern im ersten Lebensjahr als möglich an.

Die Tabakentwöhnung ist entscheidend für die Gesundheitsförderung. Der G-BA Beschluss legt in der Arzneimittelrichtlinie klare Regelungen für die Verordnung von Nikotin- oder Vareniclin-Präparaten fest.

Voraussetzungen für die Verordnung

- Es muss eine bestehende schwere Tabakabhängigkeit mit der Diagnose F17.2 beim Versicherten bestehen und nachgewiesen werden durch:

- Fagerströmtest (Punktwert mindestens 6) oder

- Nachweis, dass trotz Risikofaktoren (z.B. COPD, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schwangerschaft) keine Abstinenz gelingt - Die Teilnahme an einem evidenzbasierten Tabakentwöhnungsprogramm ist erforderlich. Diese ist durch den Versicherten mit einer Einschreibung oder Anmeldung zu einem Tabakentwöhnungsprogramm glaubhaft darzulegen. Wir empfehlen die Vorlage einer Anmelde- oder Teilnahmebescheinigung der Gesetzlichen Krankenversicherung. Damit sind die Kriterien der Arzneimittel-Richtlinie erfüllt.

Verordnungsfähige Arzneimittel

- Nikotin: Alle marktverfügbaren Arzneimittel (z.B. Pflaster, Kaugummis mit einer N-Größe). Hier sind Kombinationen der Darreichungsform „Transdermales Pflaster“ mit einer weiteren Darreichungsform möglich.

- Vareniclin: Alle marktverfügbaren Arzneimittel

Therapiedauer

Versicherte haben sodann Anspruch auf die einmalige Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln. Nach einer Therapiedauer von 3 Monaten ist die Zweckmäßigkeit einer weiteren Verordnung zu prüfen.

Bitte Verordnen Sie Nikotin oder Vareniclin nicht länger als in der Fachinformation angegeben bzw. bis das Therapieziel erreicht ist.

Bei Unverträglichkeit des zuerst verordneten Arzneimittels kann auf ein anderes Arzneimittel zur Tabakentwöhnung umgestellt werden.

Werden Patienten rückfällig besteht erst nach frühstens drei Jahren ein erneuter Anspruch auf die Therapie zur Tabakentwöhnung.

Anforderungen an Tabakentwöhnungsprogramme

a. Programm müssen folgende Kriterien erfüllen:

- Ziel: Beendigung des Tabakkonsums

- Inhalte: Wissensvermittlung ohne Produktwerbung

- Dauer: 8 Einheiten à 45 Minuten, maximal 12 Einheiten à 90 Minuten

b. Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)

- Ziel: Beendigung des Tabakkonsums

- Inhalte: Rauchstopp-Programm, Identifizierung Raucherrituale und Verhaltensmuster, etc.

- Dauer: 3 Monate

- Zurzeit gibt es zwei dauerhaft aufgenommene DiGAs zur Tabakentwöhnung.

Links

Beschluss des G-BA über eine Änderung der AM-RL - Tabakentwöhnung

AWMF Leitlinie - Rauchen und Tabakabhängigkeit: Screening, Diagnostik und Behandlung (mit Fagerströmtest)

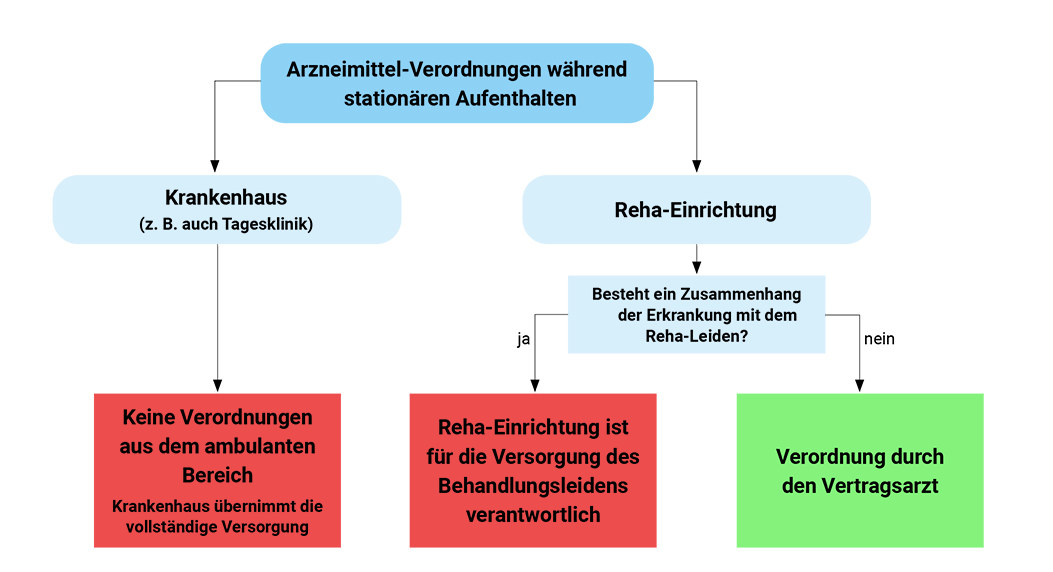

Während eines stationären Aufenthalts obliegt dem Krankenhaus auch die Arzneimittelversorgung des Patienten (§ 39 Abs. 1 Satz 3 SGB V). Die Arzneimittelversorgung ist für die Zeit des vollstationären Aufenthalts mithin vom Krankenhaus sicherzustellen und mit der Vergütung abgegolten, die von der Krankenkasse für den Krankenhausaufenthalt entrichtet wird. Während eines vollstationären Krankenhausaufenthaltes ist eine Verordnung durch den vertragsärztlichen Bereich somit im Regelfall unzulässig. Eine Ausnahme vom Verbot vertragsärztlicher Parallelbehandlung bei vollstationärer Krankenhausbehandlung besteht nur insoweit, als eine Dialyse und eine Strahlentherapie, wenn ihre Durchführung durch Dritte medizinisch notwendig ist, nicht zu den Krankenhausleistungen gehören (§ 2 Abs 2 Satz 3 KHEntgG; eine weitere Ausnahme für die Dolmetscherassistenz bei Hörbehinderung regelt § 2 Abs 2 Satz 3 Nr. 3 KHEntgG). In diesen ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen ist es möglich, dass neben der vollstationären Krankenhausbehandlung parallel eine vertragsärztliche Behandlung erfolgt.

Arzneimittelverordnungen, die unter Außerachtlassung dieser Vorgaben während des stationären Aufenthalts eines Patienten getätigt werden, führen im Grundsatz dazu, dass mit der Einlösung der Verordnung der Krankenkasse, welche die Verordnungskosten zu tragen hat, ein regressfähiger Schaden entsteht. Leitet die Krankenkasse daraufhin ein Prüfverfahren wegen eines sonstigen Schadens ein, wird neben der Fehlerhaftigkeit der Verordnung auch geprüft, ob den verordnenden Vertragsarzt ein Verschulden trifft. Ein schuldhaftes Handeln kann Vertragsärzten dabei nur dann vorgehalten werden, wenn sie einer sie betreffenden Verpflichtung zuwidergehandelt haben. Wichtig: ohne konkrete Anhaltspunkte ist der Arzt nicht verpflichtet, bei einer Arzneimittelverordnung den Patienten zu fragen, ob er sich gegenwärtig in stationärer Behandlung befinde. Eine Nachforschungspflicht kann sich etwa bei einer vom Patienten gegenüber dem Arzt geäußerte Absicht, sich stationär behandeln lassen zu wollen, ergeben oder auch, wenn der versicherte Patient nicht selbst um ein Rezept nachsucht und das bei einer Dauermedikation übliche Verordnungsintervall nicht eingehalten wird.

Arzneimittelverordnungen während Rehabilitation

Anders als ein Krankenhaus darf eine Reha-Klinik bei einer stationären Rehabilitation nur solche Arzneimittel bereitstellen, die sich unmittelbar auf das Rehabilitationsleiden beziehen. Die Versorgung mit Arzneimitteln, die der Behandlung einer chronischen, nicht mit dem Heilbehandlungsleiden im Zusammengang stehenden Erkrankung dienen, ist nicht von den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfasst und ist daher Aufgabe des vertragsärztlichen Bereichs.

Bei interkurrenten Erkrankungen – Erkrankungen, die während einer stationären medizinischen Leistung zur Rehabilitation auftreten und einer sofortigen ärztlichen Behandlung bedürfen – ist zu differenzieren: kann die Erkrankung durch die Reha-Klinik behandelt werden und steht die Behandlung mit dem Rehabilitationsleiden (Heilbehandlungsleiden) im Zusammenhang, so verbleibt die Zuständigkeit für Arzneimittelverordnungen bei der Rehabilitationseinrichtung. Interkurrente Erkrankungen, die nicht im Zusammenhang zum Rehabilitationsleiden stehen und zudem keine Krankenhauspflegebedürftigkeit begründen, werden dagegen durch Vertragsärzte ambulant behandelt (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 BMV-Ä).

1. Was ist die Prüfungsstelle?

Die Prüfungsstelle ist eine unabhängige Institution. Sie hat den gesetzlichen Auftrag, nach den Vorgaben des SGB V und der Prüfvereinbarung die Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen und Verordnungen (z. B. von Arznei- und Heilmitteln) zu überprüfen.

Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten (§ 12 Abs. 1 Satz 1 SGB V).

2. Welche sind die wichtigsten Prüfarten?

Richtwertprüfung (Statistische Auffälligkeitsprüfung): erfolgt von Amts wegen und (kalender-)jährlich; vergleicht das tatsächliche Verordnungsvolumen mit dem vorab errechneten Richtwertvolumen. Ziel: Feststellung statistischer Auffälligkeiten

Einzelfallprüfung: erfolgt nur auf Antrag einer Krankenkasse und betrifft konkrete Verordnungen (z. B. Sprechstundenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe). Ziel: Überprüfung der Einhaltung des Leistungsrechtes bzw. der Wirtschaftlichkeit im Einzelfall

3. Post von der Prüfungsstelle – was tun?

Wenn Sie Post von der Prüfungsstelle (nicht von der KVBB oder einer Krankenkasse) erhalten, beachten Sie:

- Art der Prüfung erkennen: Richtwert oder Einzelfall? (In seltenen Fällen kann es sich auch um einen Antrag auf Feststellung eines sonstigen Schadens oder eine Durchschnittswertprüfung der Behandlungsweise handeln. Dann rufen sie gern direkt den Mitgliederservice an.)

- Ruhe bewahren: Es handelt sich nicht um eine Zahlungsaufforderung, sondern um die Aufforderung zur Stellungnahme. Nutze Sie diese Möglichkeit und verschaffen Sie sich Gehör!

„Wirtschaftlichkeitsprüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben“, erläutert Dr. Stefan Roßbach-Kurschat, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVBB. „Oft empfinden wir sie als zeitraubende bürokratische Belastung, die unsere Arbeit in Frage stellt. Hinzu tritt die Angst vor einem Regress. Haben Sie keine Sorge vor dem Prüfverfahren, erklären Sie Ihre Handlungsweise. Gerade bei der Richtwertprüfung können in den allermeisten Fällen gute Gründe (Praxisbesonderheiten) Sie entlasten. Die beratenden Apothekerinnen unseres Mitgliederservices stehen Ihnen dabei mit ihrer Erfahrung, praktischen Tipps und einer klaren Beratung zur Seite.“ - Frist beachten: Die Prüfungsstelle setzt in der Regel eine Frist von vier Wochen zur Stellungnahme, die auf Antrag verlängert werden kann (z. B. wegen Urlaub oder Krankheit).

- Stellungnahme: Begründen Sie sachlich, warum aus Ihrer Sicht kein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot vorliegt und fügen Sie zum Nachweis Auszüge aus der Dokumentation bei.

Unser Tipp: So ausführlich wie nötig und so kurz wie möglich. - Rechtzeitig reagieren oder falls nötig schriftlich um Fristverlängerung bitten.

4. Was passiert nach der Stellungnahme?

Die Prüfungsstelle prüft nun Ihre Argumente, selten fragt sie noch einmal nach. Das ist in der Regel ein gutes Zeichen, da man sich dezidiert mit Ihren Angaben auseinandersetzt. Sie erhalten abschließend einen Bescheid mit dem Ergebnis.

Mögliche Ergebnisse:

Im besten Fall überzeugt Ihr Vortrag die Prüfungsstelle. Dann unterlässt sie die Festsetzung einer Nachforderung. Im Bescheid lautet es dann „wird eingestellt“ und/oder „keine Maßnahme“. Leider ist das Verfahren dadurch aber noch nicht zwangsläufig abgeschlossen, weil auch die antragstellende Krankenkasse noch Widerspruch gegen den Bescheid der Prüfungsstelle erheben kann, wenn sie an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung zweifelt. In diesem Fall wird das Verfahren vor dem Beschwerdeausschuss weitergeführt (siehe unten unter 5.)

Wenn Ihr Vortrag die Prüfungsstelle nicht oder nur teilweise überzeugt, erhalten Sie einen Bescheid über entweder eine Beratung oder eine Nachforderung (konkreter Betrag wird genannt). Sie müssen jetzt noch nicht zahlen!

Prüfen Sie, ob Sie gegen den Bescheid der Prüfungsstelle vorgehen möchten. In der Regel ist Widerspruch gegen die Entscheidung einzulegen. In Ausnahmefällen muss unmittelbar Klage vor dem Sozialgericht Potsdam erhoben werden. Achten Sie deshalb auf die Hinweise in der Rechtsbehelfsbelehrung sowie auf die Einhaltung der in der Rechtsbehelfsbelehrung genannten Frist von einem Monat nach Zustellung des Bescheides. Der Mitgliederservice der KVBB berät Sie gerne vorab telefonisch zu den Erfolgsaussichten (0331/23 09 100).

Legen weder Sie noch die antragstellende Krankenkasse Widerspruch gegen den Bescheid ein, wird dieser bestandskräftig. Hierüber wird im Anschluss die KVBB informiert, die nun Ihr Honorar um den festgesetzten Nachforderungsbetrag zu kürzen hat. Sie werden vorab darüber schriftlich informiert und können die Kürzung im Kontoauszug zu Ihrem Honorarbescheid nachvollziehen. Gegen die im Kontoauszug ausgewiesene Honorarkürzung ist kein Rechtsbehelf mehr statthaft (Wichtig: es kann inhaltlich nur gegen den Bescheid der Prüfungsstelle vorgegangen werden.)

5. Der Beschwerdeausschuss (BA)

Wenn Sie oder die ursprünglich antragstellende Krankenkasse gegen den Bescheid der Rechtsbehelfsbelehrung folgend Widerspruch einlegen, geht die Zuständigkeit für die Prüfung des Falls auf den Beschwerdeausschuss über und das Verfahren bleibt weiter offen. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung, d.h. eine Kürzung des Honorars um den durch die Prüfungsstelle festgesetzten Nachforderungsbetrag findet vorerst nicht statt.

Der Beschwerdeausschuss setzt sich aus einer/einem unabhängigen Vorsitzenden und acht weiteren Ausschussmitgliedern (je vier von der KVBB und vier von den Krankenkassen) zusammen.

Ablauf des Widerspruchverfahrens:

Haben Sie sich zur Erhebung des Widerspruchs entschieden, empfehlen wir Ihnen Ihren Widerspruch unter Berücksichtigung der Argumentation der Prüfungsstelle ergänzend zu begründen. Dabei können auch neue bzw. weitere Unterlagen und Argumente eingebracht werden.

Hat die Krankenkasse Widerspruch gegen die Entscheidung der Prüfungsstelle erhoben, erhalten Sie ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme und sollten hierbei auf die Argumente der Krankenkasse eingehen.

Der Beschwerdeausschuss informiert Sie über den Termin zur Ausschusssitzung, in dem über den Widerspruch entschieden wird. Sie erhalten Gelegenheit Ihre Argumentation in diesem Termin persönlich vorzutragen.

Der Beschwerdeausschuss entscheidet aufgrund der Sitzung über den Widerspruch und übermittelt Ihnen einen Widerspruchsbescheid. Die Verrechnung einer möglichen Nachforderung erfolgt wie zuvor beschrieben.

6. Klage vor dem Sozialgericht Potsdam

Gegen den Widerspruchsbescheid (und im Ausnahmefall gegen bestimmte Entscheidungen der Prüfungsstelle) können Sie oder die ursprünglich antragstellende Krankenkasse Klage vor dem Sozialgericht Potsdam erheben. Wenn Sie sich hierzu entschließen, beachten Sie bitte die Frist, der Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid, die einen Monat ab Zustellung beträgt.

Das Sozialgericht Potsdam prüft unabhängig die Rechtmäßigkeit der Entscheidung. Tragen Sie bitte die aus Ihrer Sicht relevanten Argumente vor. Auch in diesem Verfahrensstadium können neue Aspekte und ergänzende Unterlagen eingebracht werden.

Entsprechendes gilt für ein etwaiges Berufungsverfahren vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg und (mit Einschränkungen) dem Bundessozialgericht.

Checkliste für Ärztinnen und Ärzte

-

Absender prüfen – Ist es die Prüfungsstelle?

- Art der Prüfung klären: z.B. Richtwert oder Einzelfall?

- Frist zur Stellungnahme einhalten oder rechtzeitig Verlängerung beantragen!

- Stellungnahme gut begründen und aussagekräftige Dokumentationen beifügen!

- Bescheid prüfen: „Keine Maßnahme“, „Beratung“ oder „Nachforderung“? Akzeptieren?

- Widerspruch (oder Klage) möglich? Prüfen und ggf. begründeten Widerspruch (oder Klage) einlegen!

- Im Falle des Widerspruches: Entscheidung des Beschwerdeausschusses abwarten!

- Bei negativer Entscheidung: Klage beim Sozialgericht möglich?

- Keine eigenständigen Zahlungen – Honorarabzug erfolgt über die KVBB*

* Ausnahme: bei Beendigung der Praxistätigkeit ggf. Abtretung der Forderung an die Krankenkasse.